Pedro López

Publicado en Levante, 28 de marzo de 2025

Era un chico de barrio, como tantos otros, que acudía a su Instituto de zona. Sus inquietudes giraban en torno a las chicas -¡cómo no!-, pero también a las motos, los coches, los deportes, como cualquier otro adolescente normal. Jugaba al fútbol. No era un fuera de serie, pero tenía toque de balón y sabía estar en el campo: ¡fair play!. Le pasaba lo mismo en el trato con los demás, por lo que era un polo de atracción para sus compañeros que inconscientemente buscaban su compañía, ya que era atento, extrovertido, e incluso divertido; y nada brusco, ni zoquete.

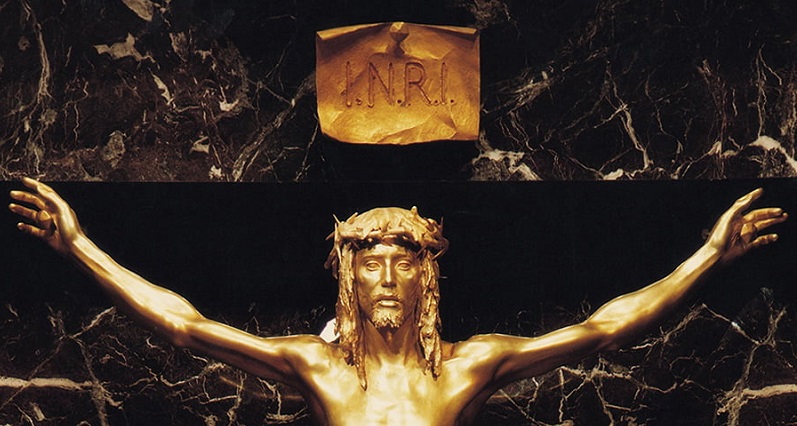

No había asistido a clases de religión, pues en su familia no se preocupaban por estas cuestiones, y a él le pareció una pérdida de tiempo: ni siquiera había hecho la primera comunión. Trabó amistad con un compañero; y, a veces, mantenían conversaciones con cierta enjundia. Su amigo, un día, en medio del barullo de libros y apuntes, sacó a relucir un crucifijo. Le explicó que le ayudaba a no distraerse, a no abandonar el estudio por cualquier bagatela o pantalla: de hecho, el móvil lo tenía apagado la mayor parte del día, por lo que no se encontraba en el percal de la canela, de los que hacían pantallazos y selfis.

Le hizo reflexionar y le picó la curiosidad. Compró unos Evangelios de bolsillo. Comenzó a leerlos, una página cada día. Recuerda lo que narra Betty Smith, en su espléndida novela ‘Un árbol crece en Brooklyn’: la familia Nolan, que eran inmigrantes muy pobres, solo disponían de dos libros en su esmirriada casa: la Biblia y las obras completas de Shakespeare. Todos los días, la madre leía con los hijos dos páginas de cada libro, llegando a recitar los chiquillos, al cabo de los años, pasajes completos.

Un buen día, pasaba por una tienda de objetos religiosos que jamás había llamado su atención hasta aquel entonces. Entró en ella y le pidió al dependiente un crucifijo pequeño, pero que fuera de la marca inri: la que había visto escrita en el de su amigo. El dependiente se quedó boquiabierto, y el chico le volvió a encarecer que fuera de esa marca, no de otra. El tendero se apresuró y le sacó un repertorio, por lo que se quedó con el que le pareció más bonito. Pasó el tiempo y un buen día leyó que INRI era el acrónimo latino de Iesus Nazarenus Rex Iudeorun (Jesús rey de los judíos), y no una marca, que connotaba la causa de su crucifixión.

Esta anécdota refleja nuestro hoy, francamente mejorable. Señala las cosas importantes que no hemos transmitido, que hemos desheredado, a nuestros hijos. Les hemos privado de cosas hermosas de esta vida: la civilización del amor, de la que el crucificado es el paradigma más eximio. Sin eso, no habríamos llegado tan lejos. Y sí, necesitamos un amor que triunfe a pesar de la malicia e injusticia de los hombres, a más inri. Y eso, solo puede provenir de Dios.